देवेंद्र के. बुडाकोटी

बोलियाँ केवल भाषाई भिन्नताएँ नहीं होतीं—वे संस्कृतिक विरासत की संवाहक होती हैं, जो भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से आकार लेती हैं। इन बोलियों का संरक्षण और शिक्षण क्षेत्रीय लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत रूप से, ये संस्कृतियाँ स्थानीय बोलियों की मौखिक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित और आगे बढ़ाई जाती थीं।

मलेशिया की एक कहावत है: “बहासा जिवा बंग्सा”—अर्थात् “भाषा राष्ट्र की आत्मा होती है।” यह इस बात को रेखांकित करती है कि भाषा ही व्यक्ति की पहचान और आत्मा को परिभाषित करती है। यह कथन उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ आज की युवा पीढ़ी अक्सर कहती है—“मैं गढ़वाली या कुमाऊँनी समझ तो सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता।” लेकिन यदि कोई किसी बोली को समझ सकता है, तो थोड़े अभ्यास से वह उसे बोल भी सकता है।

उदाहरण के लिए, मैं थोड़ा बहुत तमिल समझता हूँ, इसलिए थोड़ा बोल भी लेता हूँ। मुझे नेपाली और बंगाली लगभग 80% समझ में आती हैं, और मैं इन्हें लगभग 60% बोल भी सकता हूँ। मेरी बेटियाँ बंगाली धाराप्रवाह बोलती हैं—उनकी माँ की वजह से।

लेकिन बोलियों के लुप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि जो उत्तराखंडी माता-पिता शहरों में आकर बसे, उन्होंने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हिंदी और बाद में अंग्रेज़ी को प्राथमिकता दी। शायद वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे एक ग्रामीण या पिछड़ेपन की पहचान से जुड़े रहें।

लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाषा किसी भी संस्कृति की नींव होती है। जब कोई पीढ़ी अपनी बोली बोलना बंद कर देती है, तो वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाती है। आज कई शहरी उत्तराखंडी युवा अपनी संस्कृति से भावनात्मक रूप से कटे हुए हैं। मेरे अनुमान से लगभग 50% शहरी उत्तराखंडी युवा अन्य समुदायों में विवाह कर रहे हैं। यद्यपि यह सामाजिक प्रगति को दर्शाता है, परंतु इससे भविष्य की पीढ़ियों में बोलियों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण को लेकर चिंता भी उत्पन्न होती है।

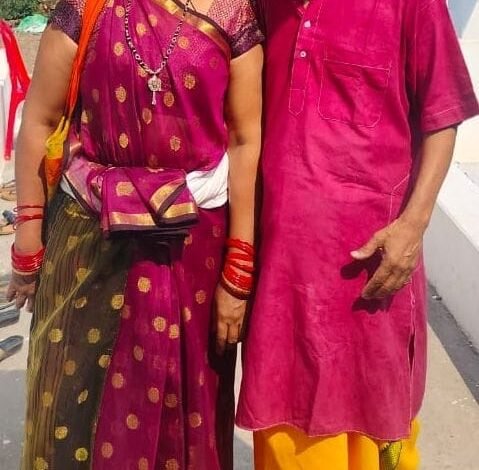

यहाँ तक कि पारंपरिक पहनावे—जैसे कि कुर्ता-पायजामा या धोती—भी अब शायद ही कभी देखे जाते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजनों में भी। अब ये वस्त्र केवल शादियों या औपचारिक आयोजनों तक सीमित रह गए हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि राजनीतिज्ञों की पारंपरिक पोशाकों में छवि ने आम लोगों को इन्हें रोजमर्रा में पहनने से हतोत्साहित कर दिया है।

पहाड़ी शादियाँ, जो कभी हल्दी हाथ, मंगल गीत जैसी विशिष्ट परंपराओं से भरी होती थीं, अब बदल गई हैं। पहले जहाँ गाँव की महिलाएँ तुरंत गीत गा देती थीं, अब उनकी जगह पेशेवर गायक, डीजे या मोबाइल रिकॉर्डिंग ने ले ली है। दूल्हे या रिश्तेदारों पर बनाए गए मज़ेदार, चुटीले गीत अब लगभग भुला दिए गए हैं—यहाँ तक कि गाँवों में भी। अब तो दोपहर में शादियाँ होना आम बात हो गई हैं—कहा जाता है कि यह कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण है।

ऐतिहासिक रूप से, लोकगीत अनपढ़ पहाड़ी महिलाओं द्वारा रचे जाते थे, जब वे खेतों में काम करती थीं, पानी भरती थीं या लकड़ी इकट्ठा करती थीं। ये गीत उनके सुख-दुख, संघर्ष और सपनों को अभिव्यक्त करते थे और मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों तक आगे बढ़ते थे।

उत्तराखंड में आज भी समृद्ध और विविध लोक संस्कृति है, जो गाँवों के मेलों और कौथिक जैसे पर्वों में देखी जा सकती है। इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए यह जरूरी है कि हम स्थानीय बोलियों को बढ़ावा दें। ये बोलियाँ ही लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों की मूल आधारशिला हैं। यदि इन बोलियों का बोलचाल में ज्ञान समाप्त हो गया, तो मौखिक परंपराओं का संचार रुक जाएगा, जिससे एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर खोने का खतरा है।