उत्तराखंड @25: विकास, विरासत और भविष्य की राह

9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड ने भारत के 27वें राज्य के रूप में जन्म लिया, तब लाखों पहाड़वासियों के मन में एक सपना था कि अब उनका राज्य अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशिष्टताओं के अनुरूप विकास की राह चुनेगा। आज, रजत जयंती के अवसर पर जब हम पिछले 25 वर्षों की यात्रा को देखते हैं, तो यह प्रश्न स्वतः उठता है — उत्तराखंड ने क्या पाया, क्या खोया और अब आगे कहाँ जाए?

विकास की उपलब्धियाँ

पिछले पच्चीस वर्षों में उत्तराखंड ने आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सड़कों, पुलों, सुरंगों और रेल संपर्कों ने दूरस्थ पहाड़ी इलाकों को भी मुख्यधारा से जोड़ा है। चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना जैसे कार्य राज्य की भौगोलिक कठिनाइयों को अवसर में बदलने की मिसाल हैं।

पर्यटन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक, और नैनीताल से औली तक, हर क्षेत्र में पर्यटन आज जीवनरेखा बन चुका है। धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक पर्यटन के मेल ने उत्तराखंड को “स्पिरिचुअल एंड नेचर डेस्टिनेशन” के रूप में वैश्विक पहचान दी है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और अल्मोड़ा जैसे शहर अब शैक्षणिक व स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उभरे हैं। महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है। स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्प के माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाए हैं।

संघर्ष और चुनौतियाँ

इन उपलब्धियों के बीच कई गंभीर चुनौतियाँ भी उभरकर आई हैं। सबसे बड़ी समस्या है पलायन, जिसने हजारों गांवों को उजाड़ दिया है। रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण युवा मैदानों की ओर जा रहे हैं।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी स्थिति चिंताजनक है। अनियंत्रित निर्माण, खनन और पर्यटन ने पहाड़ों की पारिस्थितिकी को खतरे में डाला है। केदारनाथ त्रासदी और जोशीमठ धंसाव जैसी घटनाएँ इस बात का संकेत हैं कि विकास की दौड़ में हमने प्रकृति के साथ संतुलन खो दिया है।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारी लोक परंपराएँ, गीत, बोली और जीवनशैली धीरे-धीरे आधुनिकता की चकाचौंध में धुंधली पड़ रही हैं। कृषि की गिरती स्थिति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। शासन की अस्थिरता और योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन विकास की रफ्तार को धीमा करता रहा है।

भविष्य की दिशा — उत्तराखंड 2040

रजत जयंती पर यह आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट “विजन रोडमैप” तय करें।

पहला, विकास को “Eco-Smart Model” के रूप में अपनाया जाए — यानी आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण साथ-साथ चलें।

दूसरा, स्थानीय रोज़गार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पहाड़ी उत्पादों की ब्रांडिंग, जैविक खेती, हर्बल उद्योग, और ईको-टूरिज्म के माध्यम से युवाओं को घर के पास अवसर मिले।

तीसरा, प्रवास रोकने के लिए “घोस्ट विलेज रीवाइवल मिशन” जैसी पहलें तेज की जाएँ। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता मिले।

चौथा, शिक्षा को स्किल और इनोवेशन से जोड़ा जाए ताकि युवा न केवल नौकरी ढूँढें बल्कि अवसर सृजक बनें।

पाँचवाँ, पर्यावरणीय चेतना को नीति का आधार बनाया जाए। पहाड़ी भूगोल के अनुसार वैज्ञानिक आपदा प्रबंधन ढाँचा विकसित किया जाए।

और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकमूल्यों का पुनर्जागरण किया जाए। “पहाड़ की पहचान, उत्तराखंड की शान” केवल नारा नहीं, बल्कि नीति बने।

उत्तराखंड की यह 25 वर्षों की यात्रा गौरव और आत्ममंथन दोनों का अवसर है। हमने बहुत कुछ हासिल किया, पर बहुत कुछ खोया भी है। अब समय है “विकास और विरासत” के बीच संतुलन साधने का।

यदि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड अपने पर्यावरण, संस्कृति और मानव संसाधन की शक्ति को पहचान ले, तो रजत जयंती का यह पड़ाव स्वर्ण जयंती की दिशा में प्रेरणादायक कदम साबित होगा — जहाँ पहाड़ न केवल ऊँचे होंगे, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध भी।

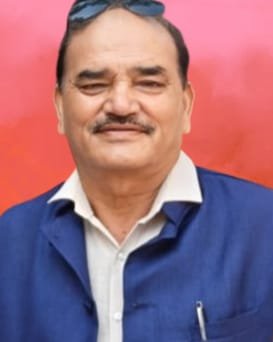

– डॉ. राकेश सी. डंगवाल.